《Chips & Chat》分享會後記

三十多歲重回校園,這段在英國的日子像是按下了暫停鍵,讓我有機會停下來思考:「藝術可以如何真正進入人們的生活? 策展可以如何成為一種社會實踐? 」在里茲的那些日子,我利用課餘時間發行另類藝術空間小報、獨立策劃展覽、與來自各地的朋友交換日記… 我試著用每一個嘗試回應我心中的疑問。

1. 回到起點:從申請到抵達里茲

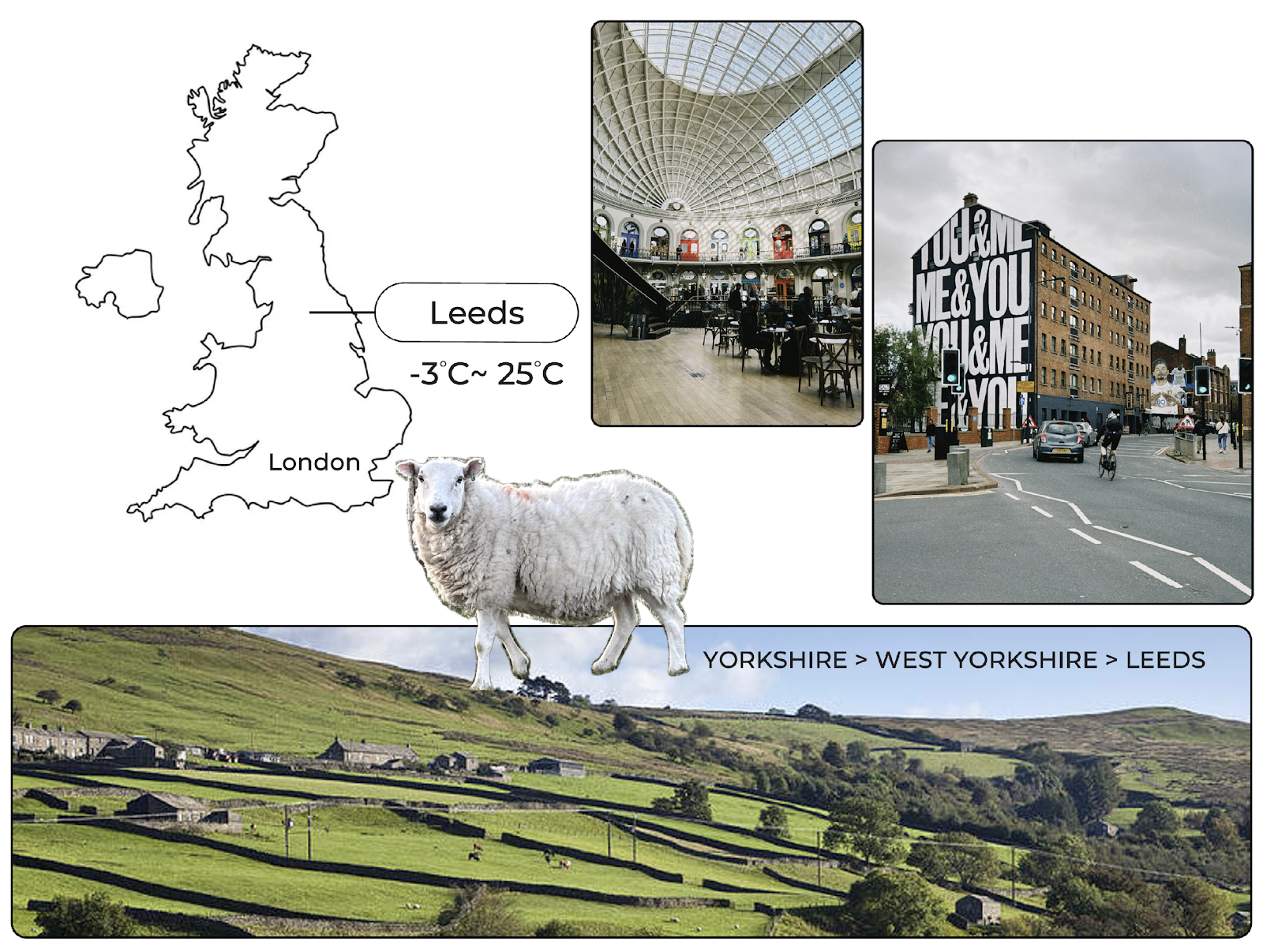

分享會的一開始,先簡單介紹里茲 (Leeds) 這座城市,位於英國的中部,距離倫敦約4個小時的車程,從地理位置、天氣、生活步調,到里茲大學的環境,都與台灣截然不同,這是留學生面臨的第一個大挑戰。

Statement of Purpose (SOP讀書計畫)

接著談到申請學校時的關鍵文件 Statement of Purpose (SOP讀書計畫)。回顧當時的 SOP 真正加分的不是華麗的語句,而是能清楚地向學校說明「我為什麼要讀這個領域」與「我過去做過什麼」。其中,在撰寫過往的經歷上最重要的案例,是與前公司 “Brightext 朗敘設計” 的夥伴們共同完成,也是最關鍵的拼圖之一。而這樣的結果,我想說的是:台灣的展覽經驗放到國際上,同樣具備競爭力與獨特性。

抵達英國後,我也沉浸在維多利亞風格的校園建築裡,也記錄了宿舍附近公園四季的變化:春天的櫻花、秋日的金黃、冬季的寂靜。當然,還有在英國吃了些什麼….。

2. 從酒精路跑到線上展覽:意想不到的策展靈感

里茲最荒謬又可愛的文化之一,就是「酒精路跑」(Otely Run),每個週末都能看見穿著奇裝異服的人群浩浩蕩蕩經過。這個不可思議的現象,後來成為我和同學們策劃線上展覽的靈感來源。嘗試以「地方文化」以及人們日常生活作為切入點,以令人耳目一新的方式呈現藝術作品,讓芝加哥美術館的經典作品化身成為夜生活的時間節奏,用情緒去體會作品中的色彩與情感。

線上展覽成果連結:https://night-out-8865df.webflow.io

3. 學校課程核心:博物館學的概念與實踐

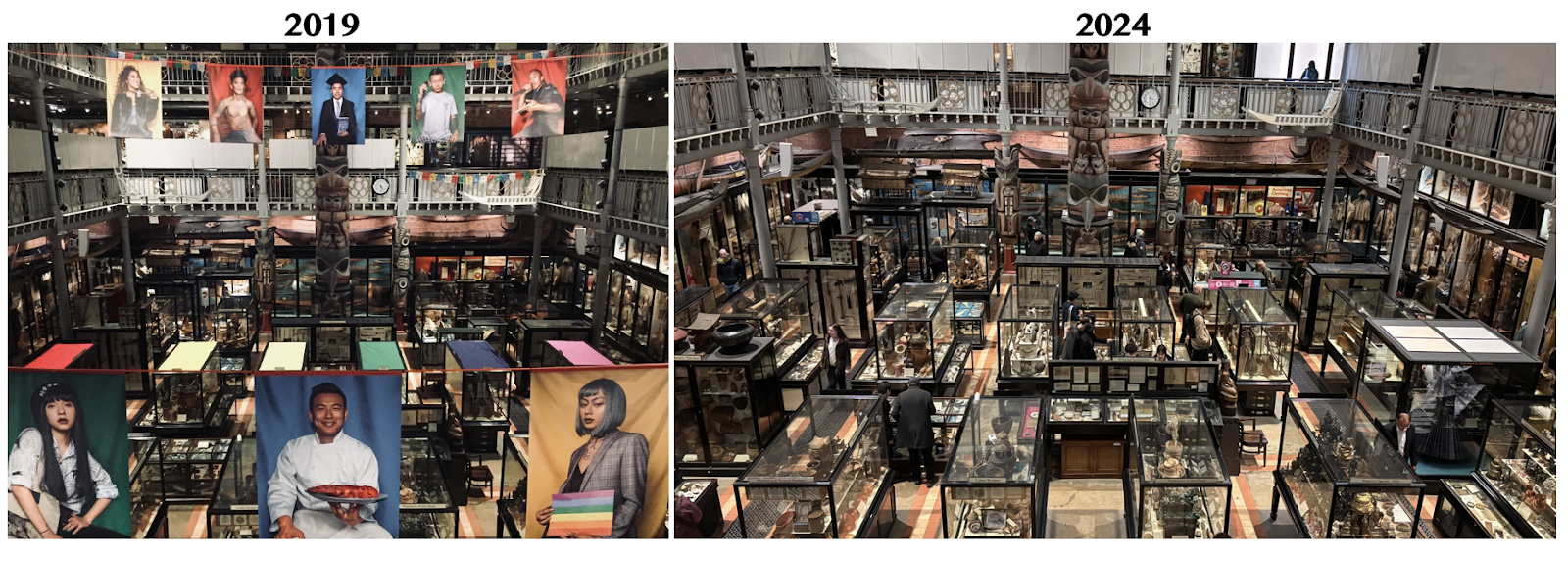

我以 Pitt Rivers Museum 作為案例。

這座成立於 1884 年的博物館處於大英帝國鼎盛時期,大量文物來自殖民地,因此形成了「按功能分類,而非文化分類」的展示方式,例如把全世界的面具放一起、武器放一起。這種分類背後,其實呈現了典型的殖民視角,然而近年來的「去殖民化」運動,推動博物館開始面對不光彩的歷史,去殖民化運動要求博物館歸還掠奪來的文物、重新檢視展示方式、讓原住民社群參與詮釋。Pitt Rivers Museum 也開始行動,不只改標籤,更重要的是改變思維。

舉一個比較好懂的比喻:博物館中的藏品就像被採下的鮮花,放進展示櫃後已失去生命。那我們能做什麼?

一類是「重建脈絡」:讓物件與原生地、使用情境重新連結;另一類是「多元詮釋」:邀請社群參與,不只依賴展品旁邊的說明牌。這樣的展覽才不會只是「滿足視覺的陳列」,而是讓觀眾「理解完整的故事」。

接著,談到今年開幕的 V&A East Storehouse,讓大家理解當代博物館的核心轉變:

從「被動觀看」到「主動接觸」

傳統博物館將文物放在玻璃櫃裡,觀眾只能遠觀,到處都有請勿觸摸的告示。但 V&A East Storehouse 打破了這個界線:文物在開放庫房中,觀眾可以指定感興趣的藏品預約,在專業人員陪同下親手接觸真品。

沒錯!你可以真正拿起、翻閱、近距離觀察這些珍貴文物。

這背後是一個根本性的觀念改變:博物館藏品屬於誰?傳統觀念認為文物是「博物館的財產」博物館負責保護,你們只能看。V&A East 的理念則是:文物是「公共資源」,我們負責保存,但你們有權利接近它。這種有別於一般的開放性看展體驗打破了「專家 vs. 大眾」的階層關係。

4. 向外延伸:城市、藝術家社群與社區

從學校往外擴展的機會與資源。學校不只是上課的地方,更像是一個hub,把我跟博物館、藝術圈、社區串在一起。但這其實很考驗個人的主動性和時間管理,機會很多, 但要自己去認識人、突破小圈圈,對I人的我來說真的是一大挑戰。

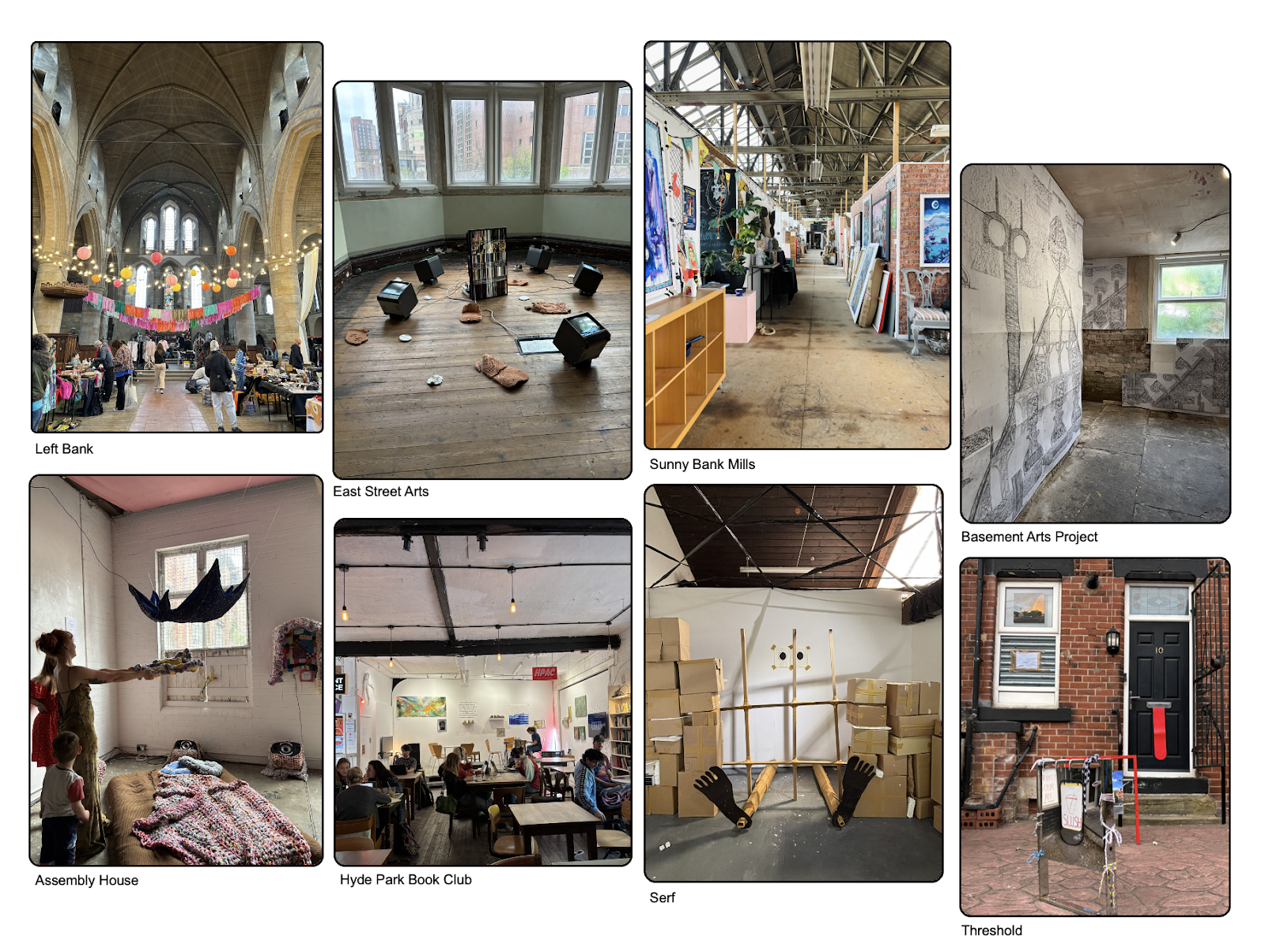

在分別介紹了里茲當地的博物館、藝廊機構,以及由藝術家自發性經營的空間之後,來里茲這段時間,最讓我驚喜的是這座城市藝術活動的密度與多樣性,從大大小小的展覽、社區工作坊,幾乎每週都有不同的事情在發生。這些空間有些是混合型的藝文場域,像是畫廊兼書店、表演場兼工作坊;有些則是藝術家自發經營的實驗空間,靈活而自由,還有些深耕社區,把藝術帶進日常,變成居住空間的一部分。

《Found Watching》and《Alternative Art Spaces in Leeds》

另外,首次的海外策展就是為朋友獨立策劃的個展 《Found Watching》,而在尋覓策展場地的過程中,意外開啟了支線任務,我將這些資訊彙整起來,並用地圖的方式做成了一份小報,讓和我一樣剛到里茲的人能透過這份小報探索散佈在這座城市的藝術空間。

《Alternative Art Spaces in Leeds》線上版連結:https://medium.com/@info_61000/draft-community-rooted-art-spaces-in-leeds-291836c24a9d

Bradford 2025 UK City of Culture

此外也參與 Bradford 2025 UK City of Culture ,並擔任實習生的角色,我們的任務是協助展覽觀眾參與(Assistance Exhibition Engagement)。過程中與資深的策展人、觀眾參與設計師共同開發與展覽主題有關的自導式活動,讓參觀者能夠自主探索展覽內容、延伸體驗及增加互動性,最終交付內容包含全部成本的設計摘要、材料採購清單及安裝規劃。

由於過往在台灣也參與過幾次大型藝文活動,剛好也將此次在英國的經驗做了比較,從組織架構與管理、財務與資金來源、藝術家的待遇到成果評估等面向,觀察兩地的異同。

《If Walls could Talk》

除了課程與實習,我也在課餘時間參與了志工服務專案《If Walls could Talk》,把握每一個我能接觸社群與文化工作的機會。由藝術家 Dr Louise Atkinson 主導,這項計畫邀請在地華語與亞洲移民社群,用藝術訴說自己的故事、透過數位科技進行創作。我主要負責繁體中文翻譯,在過程中察覺了幾個重要的現象:首先是令人驚訝的文化的錯置,計畫靈感來自一座英式莊園 Harewood House,其中的東臥室以描繪農耕、茶葉及絲綢等製程的中國風的壁紙、擺放著東西方古董家具。透過一系列的藝術工作坊也讓人們說出平常說不出的話。很多亞洲移民不習慣表達情感,但透過創作,他們開始講述自己的文化記憶、適應異鄉的掙扎。藝術成為一種溝通方式,跨越了言語的限制。

這段志工經驗讓我意識到,策展不只是呈現作品,更是創造對話的方式。而這個思考脈絡,也自然地引導我進入論文研究的核心問題。

《If Walls could Talk》官網:https://ifwallscouldtalk.org.uk

5. 論文研究:策展的去中心化

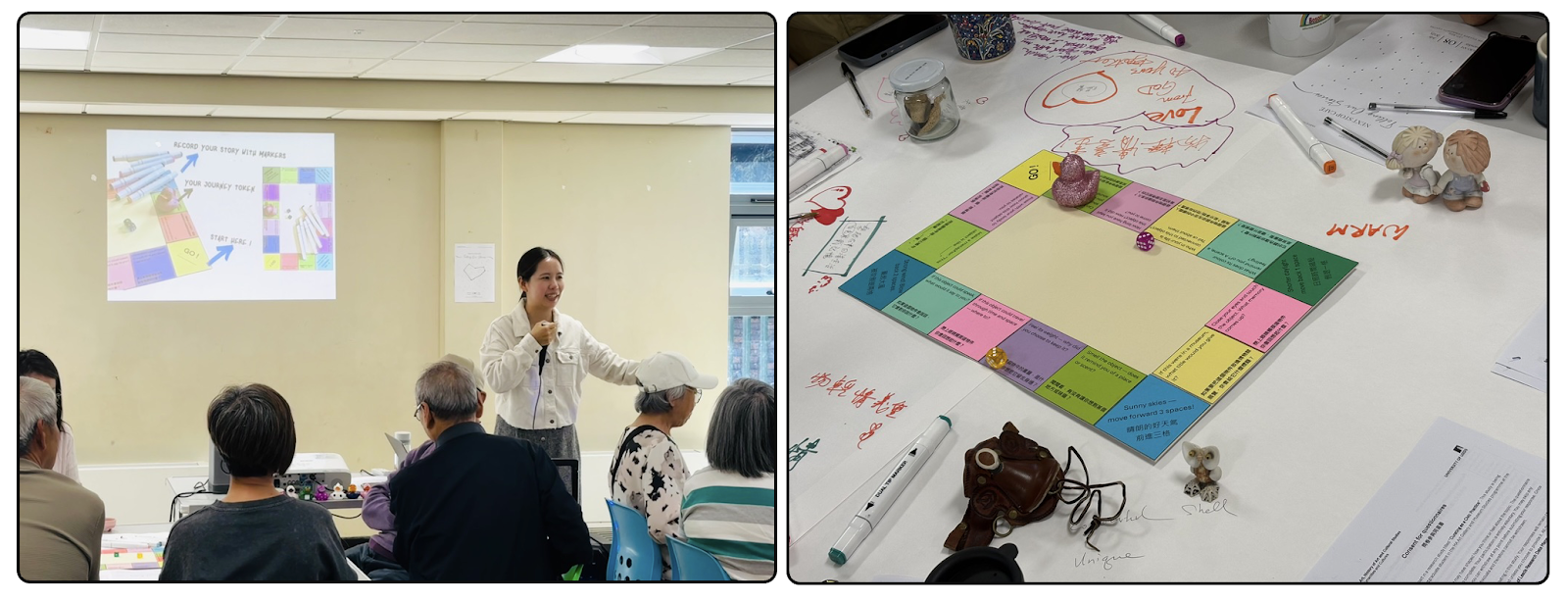

最後回到我的論文研究:博物館、策展長期以來都是專家主導,但我想問:「策展可不可以成為一種讓大家一起思考、對話的工具?」

於是我辦了一場工作坊,請大家帶一件對自己重要的物品,可能是老照片、曬乾的陳皮、獎牌,任何有意義的東西。透過遊戲,讓參與者用不同方式分享故事,最後每組集結出一個展覽主題。重點是:「策展話語權不再只屬於策展人,而是所有參與者的」,而這正是我想探索的方向:「策展能不能去中心化?能不能成為一種讓更多人參與公共思考的方式?」

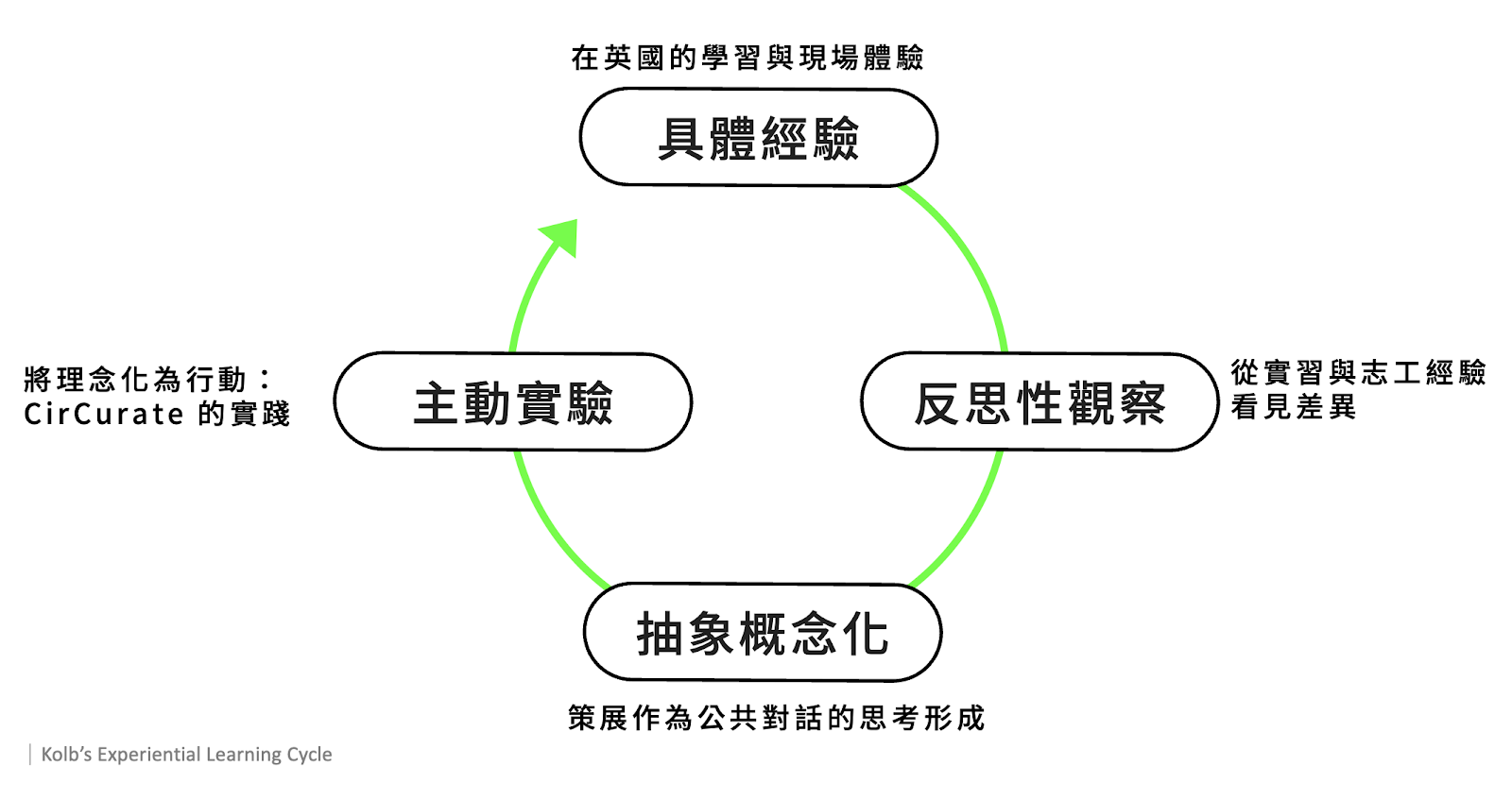

回憶起這一年,沒想到能做這麼多事情,連我自己都覺得不可思議 😆,在 Chips & Chat 分享會中,與大家一起回顧了我在英國充實的日子,以學生、策展人、志工、實習生等多重身份觀察、反思、比較、內化概念,最後主動實驗的過程。

The Brand:CirCurate

現在回到台灣,創立了 CirCurate 這個策展品牌,繼續這些實驗。學位是一個階段的結束,但更多的是新的開始。謝謝所有參與者,也謝謝身邊一路上陪伴、包容我的人。✨

活動剪影:

Host:CirCurate丨蘊流策展事務所

Photo by:@jarchenmx、@ken_1206_lin